作家徐坤:莫言获诺奖意味着乡土文学终结

发布日期:2015-01-21 22:42:03 来源:腾讯文化 作者:马戎戎 编辑:袁啸天

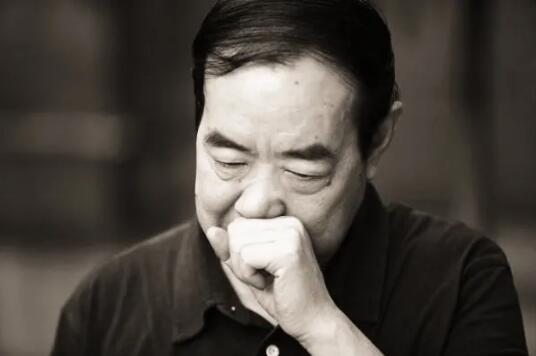

“你喝酒么?”女作家徐坤问我。

我老实作答:“不喝”。

“是——么——”,她拉长了尾音,用眼角的余光瞟着我。

我赶快回答:“我喝酒没有乐趣,多好的酒我都品不出好来。”

徐坤说:“那真是太可惜了。”语气里的惋惜,让人觉得不爱喝酒真是天底下最遗憾的事。

徐坤爱喝酒,这一点在文坛是有名的。据说她酒量甚好,二锅头只是起步,白酒能喝一斤。女记者胡殷红写过一篇《这事像是徐坤干的》,讲的就是徐坤喝酒的事。

不过对于不熟的人,徐坤并不多喝,大多数酒局上,她都很注意分寸。

“聪颖、机智、幽默”,是戴锦华对徐坤的评价。1990年代初,徐坤以《白话》、《先锋》、《热狗》等一连6个中篇登上文坛,犀利地调侃、嘲讽了当时文艺圈的各种怪力乱神。那篇《狗日的足球》,更是态度鲜明地进攻了男性原有的领地,“反客为主”地将“足球”这个惯例上“男作家专属”的领域据为己有。

那时,作家王蒙称徐坤为“女王朔”。

戴锦华则认为,徐坤的作品“颠覆和冒犯了男权文化以及主流文学中的文化英雄。”

和同时期的陈染、林白等人的作品不同,戴锦华认为,徐坤的作品是对男权文化“没有愤怒的冒犯”,她的作品中没有同时期女作家常见的那种“非常痛楚的控诉”。

2015年,安徽文艺出版社将徐坤20多年来的作品结集成五卷本《徐坤文集》发行。1月8日,新闻发布会在北京国际展览馆举行。出席新闻发布会时,徐坤穿了一套大红的套裙,漂亮,端庄。北大中文系教授陈晓明、文学评论家孟繁华等人为她“站台”,他们都是她多年的朋友。

在接受采访时,针对当年“女王朔”的称号,陈晓明教授“拨乱反正”地指出:“王朔的嘲讽、调侃,是把生活撕得很彻底,这样就难免陷入虚无。徐坤则保留了对生活的欣赏和喜欢。徐坤的作品里一直不曾缺少对正面价值的肯定,她讽刺的是虚伪和虚假。徐坤的作品总是能让人发现生活的乐趣。”

戴锦华说:“今天看来,王朔的作品其实是一种‘政治波普’,有很强的政治的意识。王朔的时代是要用嬉笑怒骂消解那些看似神圣的东西;而徐坤的作品,更多地指向文化的禁忌、性别的议题。”

对于初登文坛时的“嘲讽”、“调侃”的姿态,徐坤自己则归结为理想和现实的落差。“当时刚刚参加工作,生活在这种知识分子扎堆的坏境里。在学校被老师教导得,觉得知识分子都特别神圣,结果一工作以后,到了社科院,到这种学术单位,一看天天也是这么鸡毛蒜皮的这点事,觉得很失落。比如为了省两毛钱电话费攒了好多电话,到单位一上班抱着电话就打;为了省水费,都到单位公共浴池来……原来跟从前渴望的高大上这么大的距离,也是一种理想破灭的感觉,开始一下子这么写起来了。”

90年代中期之后,徐坤的创作更多地从王朔式的调侃、嘲讽转向对女性生存情境的书写。这时期,她比较知名的作品有《厨房》、《遭遇爱情》、《春天的22个夜晚》等等。

在《厨房》中,徐坤塑造了一个曾经抛弃家庭生活走向职场,在成为职场精英后又向往家庭的女性“枝子”的形象。在主动向心仪的男性进攻遭拒后,枝子尴尬地离开男人的家,却还不忘带走男人家中的垃圾。

而在《春天的22个夜晚》中,徐坤伤感地诉说了一对青年知识分子的爱情最终被现实生活磨灭的过程。

徐坤说:“女性总是带着情感的垃圾上路。”