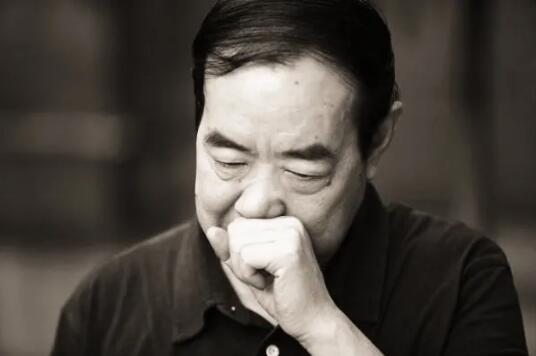

冯骥才这个人们熟悉的名字,其实暗含着两种意义指向。过去,这个名字代表着他的文学创作和绘画;现在,这个名字更直接地让人想到他作为“斗士”——民间文化抢救与古村落保护的斗士——的身份与精神。

创作者转身成为文化遗产守护者时,这转变凝聚了更宽阔、更深远的文化使命感。2004年,冯骥才成立了以自己名字命名的民间文化基金会。十年来,他一个接着一个古村跑,一场接着一场“硬仗”打。虽然他的呐喊时常被淹没在社会对GDP膜拜的喧嚣声中,虽然他的行动多似逆水行舟格外艰难,但他从未退缩。

十多年后的今天,当越来越多人意识到保护文化遗产、守护传统的重要性时,这位先行者依然须臾不敢放松。在接受《解放周末》专访时,冯骥才的言谈间,满是对传统文化保护的忧思与焦虑,他甚至还发出了这样的呼喊:“今天是我们抓住传统的最后一个机会!”

晚一天保护,后果不堪设想,再不赶紧做些什么,它们永远回不来了

“保护传统村落,比保护万里长城还要伟大。”冯骥才曾用此话强调传统村落保护的重要性。

他不愿意看到遍布中华大地的古老村落骤然崭新地陌生起来,更不愿意看到民族文化的印迹突然消失得踪迹难觅。

几乎跑遍了全中国,冯骥才用一连串的调研数字向人们证明传统村落保护的急迫:2000年,我国拥有约360万个自然村,但到了2010年,由于大量并村和城镇化,这一数字变成了270万。10年间就差不多消失了90万个自然村。至于这些消失的自然村中有多少具有文化保护价值的传统村落,则难以计数,无人知晓。

“此前很少有部门、机构或个人关注这个事情。”也因此,率先急迫地关注这个事情的“文艺家”冯骥才被冠上了“古村落保护斗士”这个称号。

解放周末:这些年来,您致力于古村落的保护,为之付出了大量心力和心血,并且也为此牺牲了自己的一部分主业——文学和绘画创作,为什么这样做?

冯骥才:多年前,当我意识到传统文化断裂的严重性,我就文章也不写了,画也不画了,赶紧去保护古村落。

中国的传统村落,十年中消失了90万,每个月就有3000多栋村居不见了。晚一天保护,后果不堪设想,再不赶紧做些什么,它们永远回不来了。我觉得这是我们这一代人的责任,决不能让这些传统断裂。这是比绘画、创作更有紧迫感的使命。

解放周末:这么多年来,传统文化的回归越来越成为一种共识,尤其现在国家层面对此也十分重视,相关的政策、非物质文化遗产保护等举措也相继出台。如今您的这条传统文化守护之路是不是走得容易些了?

冯骥才:总的来说,现在国家的文化保护体系已经建立起来了。我们有《文物法》《非遗法》,国家层面还设立了“非物质文化遗产日”,我是非物质文化遗产专家委员会主任。据我所知,如今国家一级的非遗约有1500项,省一级超过1万项。可以说,在中华大地上有哪些非遗项目,基本心里都有底,都有数了。

能做到这点,其实很不容易。有些国家,比如俄罗斯、芬兰,它们还没有完全摸清自己的文化遗产家底。有一次,我去芬兰,当地人跟我说,芬兰的文学作品遗产这一块梳理得比较好,基本摸清了,但其他门类还没有。而我们的文学、戏剧、美术等,各种门类大致都有底。几千名专家参与的申报系统也很完备。每一个非遗项目都有传承人,国家还给传承人拨发经费。相当多的非遗产地建立了相关的博物馆,地方政府还成立了市一级保护中心,一个完整的非遗保护体系已经建立起来。这十多年来,我们对传统文化的保护日益重视,但是,我们的科学保护还做得很差。

解放周末:就是说保护的意识已经生根,但方式还不够科学?

冯骥才:我讲一个故事。有一次,我带一批老外去参观我们的一个非遗项目,它的传承人是一位大爷。我问:大爷,现在政府一年给你多少钱啊?大爷说,有钱么?我从来没见到过钱。翻译当时还想翻这句话,我赶紧阻止,实在丢人。最后我对大爷说:我给你发钱。当场要来笔墨给他写了个欠条:冯骥才欠某某某5万元。让大爷回头问我要。

结果过了几天,当地文化馆负责人打电话跟我说:哎呀,您如果想支持非遗,应该把钱先给我们,由我们分配给传承人,您不能直接给传承人啊。我听了当时就火了,问他凭什么?国家给传承人拨的经费,结果传承人连钱都见不到,我就是要让这位大爷能拿到钱。

声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除 025-84707368。